これまでの居室では、せっかくの窓辺は大きな暖房機具で塞がれていました。

視覚障害者にとっては火災の際の避難上の安全性もなく、ましてや密閉性の高い

コンクリート建築において、唯一の外部との繋がりが遮蔽されとても窮屈でした。

茶の間では暖房器具を足元の凹みに収納して、窓辺を有効に活用してもらえるよう

縁側のような空間をつくります。経年劣化で気密性が落ち、寒かった窓の内側には

断熱性を上げる為、引分け障子を入れました。実際に和紙の断熱効果はとても高く、

障子を締めると冷気がピタッと止まり、驚くべき効果を体験出来ます。 この障子は

低温乾燥した北海道産のホオの木を使い、強度を上げた燃えない和紙で造りました。

また、縁側には空間を緩やかに仕切る、道南杉の格子のスクリーンを建てました。

入り口から見ると、視線は通るので空間を狭く感じさせません。

この縁側に居ると、なんとも言えない心地良さを与えてくれます。

茶の間のもうひとつの開口部である、入り口も素敵な仕掛けをする事にしました。

無機質だった廊下の空間にも、暖かみのある茶の間の雰囲気が 漏れ出していくよう、

また弱視の方でもコントラストで廊下から茶の間と確認出来るように、曇りガラス

だったものをステンドグラスに入替える事にしました。

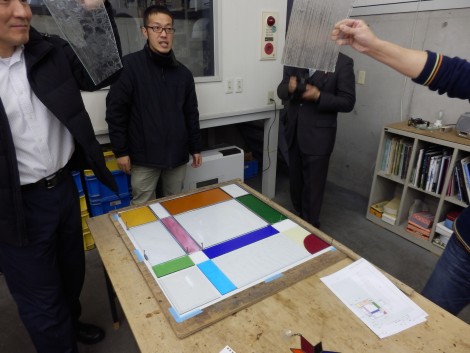

桟のデザインやガラスの色の配分など何度か打合せをして決めましたが、 管理上の

透明性も確保したかったので一部に透明ガラスを考えていましたが、実際に元町に

ある生田ステンドグラスさんにお邪魔し製作現場の実物を見てステンドグラスでも

十分な視認性が確認出来たので全てをステンドグラスで仕上げてもらいました。

ステンドグラスは弱視の人には色のコントラストで分かってもらえますが、全盲の

方には一枚一枚違った表面の手触りでも楽しんでもらえます。

ステンドグラスのお陰で、 廊下にも茶の間の賑やかさが伝わってきそうです。

そして工事の最終日、表替えをしてもらっていた畳が茶の間に敷き込まれました。

この畳表は熊本の無農薬で化学肥料も使わずに栽培された泥染めい草のものです。

畳の縁は本麻織の黒縁で、床にコントラストを付けて畳を認識しやすくしました。

係長の稲葉さんとも悩みましたが、黒縁は空間を引き締めてくれてとても良いです。

そして、次々に家具が搬入されていきました。厚沢部の鈴木木材さんの北海道産の

広葉樹をじっくり低温乾燥させて家具職人の上杉さんが作ってくれた家具達です。

そして茶の間の真ん中に鎮座する、みんなで囲める大きな栗の木のちゃぶ台です。

3枚の栗の板を天然の接着剤でもある膠で接ぎ合わせ、真ん中の一枚の板には、

チョウナ仕上げを施し、手触りにも変化を付けてあります。テーブルの脚は、

みんなが膝を入れて囲めるように、ハの字に設計してあります。

茶の間のフィナーレを飾るのは、当日の朝の10時まで徹夜で椅子を作ってくれた

島牧村の吉澤さんに作ってもらった茶の間チェアです。

道産の栗の木を木組みで組み上げ、ペーパーコードという紙の紐を編んで作って

もらいました。私自身初めての椅子の設計でしたが、吉澤さんの力を借りながら

とても良くできました。畳の上でも使えるように脚を平らにし、座面も少し下げ

床にいる人と目線も近づけています。 ペーパーコードは身体に馴染み座り心地も

抜群に良いです。座面もゆったり60センチ近く取りました。

設置を終え仲間と一緒にちゃぶ台を囲んで初めてのしばしの団欒です。この椅子を

製作中に結婚式を迎えた吉澤さん。吉澤さん夫婦の幸せをいっぱい分けてもらった

茶の間チェアは、まさに幸せの椅子です。茶の間チェア改め、「幸せの椅子」!

こうしてみんなの力と想いを結集した『茶の間プロジェクト』も、ここにようやく

産声をあげました。ここからは、施設のみなさんの手で大切に使い続けていって

この想いも一緒に引き継いでいってもらえればと思います。

これで終わりのようですが、まだ『茶の間プロジェクト』には続きがありました。

つづく。